Когда в квартире звонил телефон — к нему бежали все. Потому что звонили редко, но точно не зря.

Телефон не висел в руке. Он висел на стене. И когда звонил — никто не игнорировал. Потому что если звонили, значит, было зачем. Не реклама, не сброс. А письмо голосом. Ответить хотели все, но трубка была одна. Бежали всей семьёй. Кто первый — тот и говорит. Остальные дышат рядом, ждут. Или тихо комментируют. Комментарии не уходили в ленту — они шли в ухо.

Когда учительница говорила «я всё вижу» — ей верили. Не потому что страшно, а потому что доверяли.

Она не устанавливала камеры. Она просто смотрела. И этого хватало. Никто не думал, что это манипуляция. Слова «я всё вижу» были не угрозой, а фактом. Потому что авторитет работал иначе. Без страха. Через ощущение: она и правда всё видит. Даже если отвернулась. Даже если пишет что-то в журнале. Этот взгляд — как система раннего предупреждения, но с ручной настройкой.

Библиотека была как портал. Брал одну книгу — возвращался с тремя. Потому что советовали “вот ещё это обязательно”.

В библиотеку шли не за тем, что уже знали, а за тем, чего не знали. За советом. За открытием. Книги там находили тебя раньше, чем ты понимал, что они тебе нужны. «Вот эту возьми. Вот эта сильная. Вот эту — просто ради языка.» Алгоритм работал голосом. И никто не спорил. Три книги в одни руки — это не ограничение, это ориентир. Главное — вернуть. А потом взять ещё.

Если в доме выключали свет — это был повод зажечь свечку и начать рассказывать истории.

Темнота не пугала. Она запускала. Переход в режим свечи был автоматическим. Как режим сна — только наоборот. Вся семья собиралась в одной комнате, как будто заново включались. Истории начинались не с «давно-давно», а с «а вот когда у нас тоже выключали…». Голоса были тихими, свет — живым. Экранов не было. И всё равно было, на что смотреть.

На линейке зимой стояли, как на параде. Мороз, флаг, и гордость, что не дрожишь первым.

Звенит звонок — и ты не в классе. Ты на плацу. Весь день начинается с воздуха, минуса и коротких речей. Руки в перчатках, ноги в валенках, дыхание — как пар. Кто дрожит первым — тот проиграл. Но никто не смеётся. Потому что все на своём посту. Все — участники. Даже если хочется внутрь, внутрь нельзя. Пока не прозвучит: «на уроки». И тогда — резко, по строевому.

На телевизоре лежала салфетка, вышитая вручную. Потому что даже технику хотелось одеть по-человечески.

Телевизор был больше, чем техника. Он был предметом в комнате. Как шкаф, как сервант. А раз предмет — значит, и ему нужна одежда. Салфетка — не защита от пыли. Это уважение. Украшение. Часто — подарок. Вышитый узор, уголок, бахрома. На чёрно-белом «Рекорде» — цветной текстиль. Контраст, который согревал. Даже если ничего не показывали, телевизор выглядел нарядно.

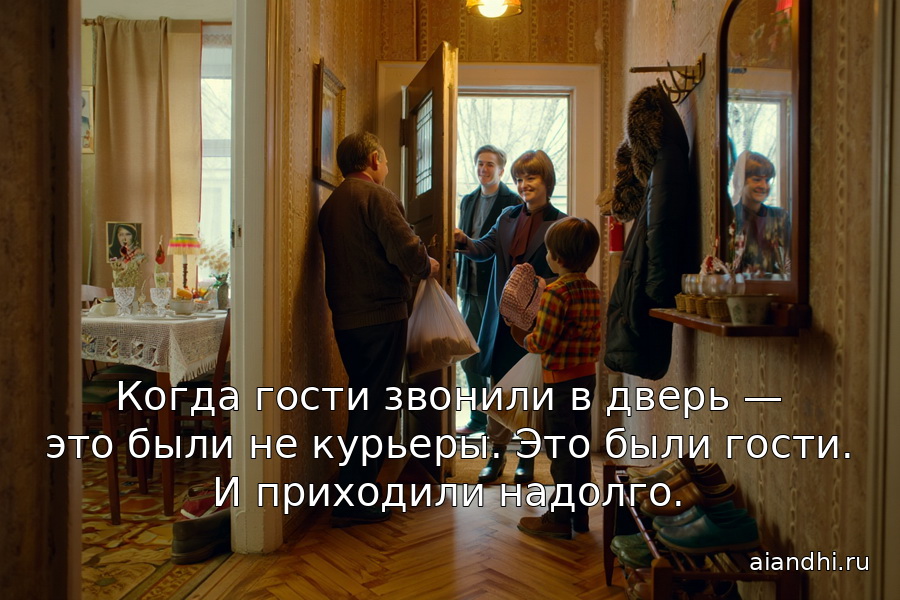

Когда гости звонили в дверь — это были не курьеры. Это были гости. И приходили надолго.

Гости не приходили «на 15 минут». Они приходили как событие. Их встречали с тапочками, с заранее включённым чайником, с фразой «мы вас ждали». И даже если не ждали — всё равно радовались. Потому что так было принято. Гостеприимство не было позой. Оно было в коде. Вход без анонса. Выход — когда кончились разговоры. Или когда пора было на последний автобус. Всё — без уведомлений.

Календарь отрывали по дням. Не чтобы следить, а чтобы ощущать время руками.

Листок дня не был цифрой. Он был жестом. Движением. Привычкой. Началом утра. Когда отрываешь — день начался. И это не просто отрыв. Это маленькое подтверждение: я здесь, сегодня, в этом дне. У календаря был шрифт, запах бумаги и отрывной звук. Ни один цифровой интерфейс не может так подтвердить момент. Только — шшррк. И ты в четверге.

Если что-то терялось — искали всей семьёй. Если находилось — удивлялись всей улицей.

Потеря не была поводом для тревожного поста. Потеря была событием. И если кто-то терял — искали все. Искали под ковром, под кроватью, под временем. С фонариком. С криками. С воспоминаниями: «а ты точно туда смотрел?». А если находилось — радовались хором. Даже соседи подключались. Даже если это была варежка. Потому что если нашли — значит, восстановили мир.

Каждая полка в серванте знала свою функцию. А у каждой чашки была история.

Сервант — это не мебель. Это архив. Там всё было по рангу: торжественные рюмки, повседневные чашки, одна тонкостенная «для бабушки». Порядок был понятен без слов. Ничего не доставалось просто так. И всё было на виду. В стекле. Как музей семейной логики. Где чай — не просто чай. А повод взять именно ту чашку, из которой пила мама, когда ещё не было тебя.

Когда дети кричали во дворе — это значило, что всё хорошо. Тишина как раз пугала.

Шум не был проблемой. Он был индикатором. Голоса на улице — значит, все живы. Все в зоне действия. Все играют. Кто с мячом, кто с палкой, кто с коробкой от холодильника. Все на месте. И если во дворе становилось тихо — начиналась тревога. Потому что тишина — это или кто-то ушёл, или кто-то упал. А когда гул — это значит, жизнь идёт. И можно не выглядывать.